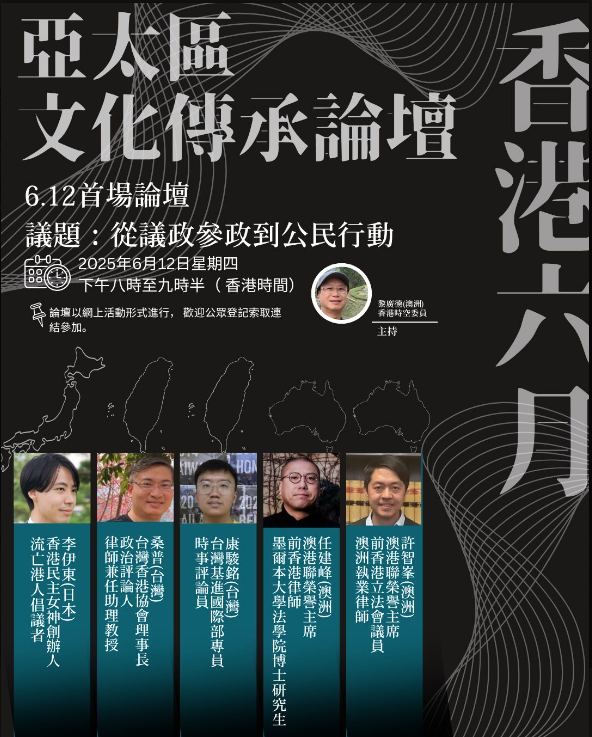

《香港六月:亞太區文化傳承論壇》第一場〈從參政到公民行動〉 (2025-06-12)

2025年6月12號,一場橫跨幾個時區、凝聚亞太區港人聲音嘅網上文化論壇隆重登場。呢場由「香港時空」、「澳港聯」、「日本香港人協會」、「香港民主女神」、「台灣香港協會」五個團體合辦嘅《香港六月:亞太區文化傳承論壇》系列,首場以「由議政參政走到公民行動」為題,請嚟五位身處唔同國家、經歷各異嘅離散港人代表,分享佢哋點樣喺異地生根,甚至起勢搞公民社會。主持係「香港時空」黎廣德,講者陣容如下:

- 許智峯(澳洲):前立法會議員、澳港聯榮譽主席、而家喺澳洲做執業律師;

- 任建峯(澳洲):前香港律師,而家係墨爾本大學法學院做博士研究生,同樣係澳港聯榮譽主席;

- 康駿銘(台灣):台灣基進國際部專員,自稱係港裔台灣人;

- 桑普(台灣):律師、政論人、台灣香港協會理事長,長期關注港台議題;

- 李伊東(日本):「香港民主女神」創辦人,一直係日本推動流亡港人議題

身份認同係起點:離開咗,仲係唔係香港人?

黎廣德開場講得清楚:「香港六月」唔淨止係一個月份,而係一種歷史負載同文化記憶。喺國安法之後,大量香港人選擇離開,有啲係無奈,有啲係主動。無論係台灣、日本、澳洲定紐西蘭,每個地方嘅社會環境都唔同,港人面對嘅挑戰自然唔一樣。個核心問題係:離開咗香港,我哋仲係唔係香港人?點樣俾下一代知道自己係邊度嚟?

李伊東分享,喺日本搞文化活動其實唔容易,日本人對香港文化唔陌生,從王家衛、周星馳、甚至九龍城寨嘅迷人形象都有印象,但佢哋對2019年之後嘅香港唔係咁清楚。佢話,「好多日本人都以為香港好似仲係九十年代嗰個金融之都」。佢覺得,日本港人要好清晰講明:香港人唔等如中國人,唔係民族問題,而係價值觀問題——香港人追求法治、自由、多元,唔係威權統治。

喺台灣:你係邊度人唔重要,你有冇同行人先重要

康駿銘講,台灣人對香港有兩極印象,有啲覺得香港人叻、有文化、有國際視野;但亦有啲覺得港人高傲、同中共走得近。佢自己係「港裔台灣人」,參與政治同基層工作時成日會被問:「你係香港人?點解會支持台灣獨立?」康話,關鍵唔係你出身邊度,而係你而家想守護啲咩價值。桑普補充,香港人以前對台灣政治漠不關心,「甚至有啲人覺得台灣政治好亂」,呢啲舊印象令台灣本土派有少少戒心。佢建議港人唔好淨係搞自己圈子,而係要走入社區、做義工、辦講座、開市集,咁樣先可以交到朋友,搵到盟友。

喺澳洲:講得出「我係香港人」,都唔代表識表達自己

任建峯講,喺澳洲最大挑戰就係「被歸類」:大部分人會將所有講中文嘅人一概歸納做「Chinese」,連係香港人定台灣人都未必分得清。「我講我係Hong Konger,佢哋會問:係咪中國一部分?」佢認為港人要主動建立身份認同,同時融入唔同層面社群,包括教育界、社福界、以至工會。許智峯就話,港人唔可以一味將自己當成受害者咁包裝,要有策略參與主流社會,又要堅持講返香港人嘅價值同立場。他形容,「我哋既唔可以做主流社會嘅影子,也唔可以永遠只做圈內自High。」要做嘅係:「主流參與+香港人自覺」。

半自由狀態下,仲有無聲音可以出?

黎廣德點出一個殘酷現實:「好多港人喺海外都處於一種半自由狀態」,唔敢show面、唔敢講嘢,因為屋企人仲喺香港。李伊東話,喺日本搞活動要特別注意保護參與者,有時用匿名展覽、有時包場播放紀錄片,慢慢吸引沉默大多數出嚟睇、出嚟傾。

康駿銘認為,要提供非對抗性空間,令大家可以喺文化中找到歸屬,例如辦粵語年宵、香港書市、文學對談等。桑普同意:「如果港人連開口都驚,就冇可能有集體記憶。」任建峯最後強調,唔好淨係搞網上活動或者圈內聚會,要參與本地議會、社區會議,真正走入制度之內,先可以有轉變嘅機會。許智峯再講,「我哋唔可以再等人幫手發聲,香港人要學識自己拎mic發聲。」

尾聲:文化傳承,唔只靠回憶

論壇最後,各講者都講到:無論喺邊度落腳,港人都應該重新思考點樣將身份變成行動。流散未必係結束,反而可能係另一個開始——一個建構新嘅公民社會,亦都係香港另一種延續。